|

Real Academia

Logo de letraherido.com:

| |

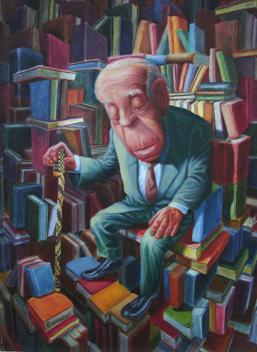

LA BIBLIOTECA DE BABEL

Jorge Luis Borges

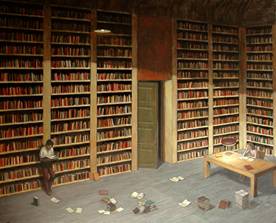

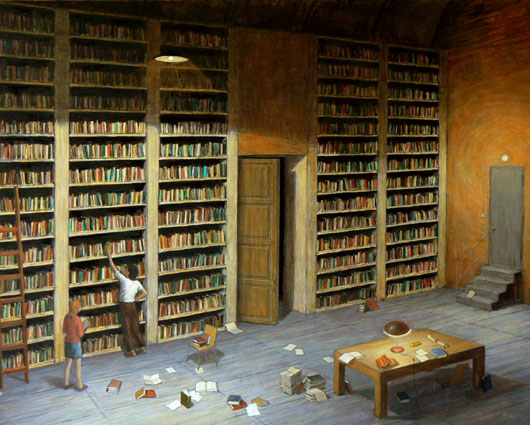

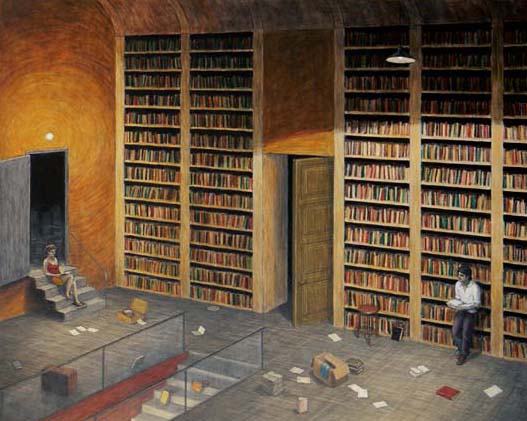

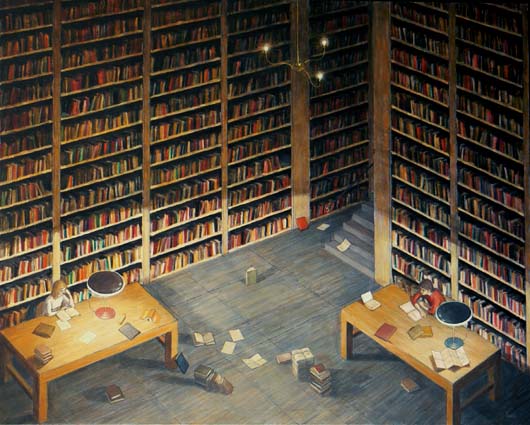

Todas los cuadros de bibliotecas de esta

página de letraherido son obras del pintor MIHAY BODÓ,

al cual agradezco que no me haya hecho

retirarlas, ya que las tomé prestadas sin permiso.

Podéis conocer la obra de este autor en

http://www.artebodo.com/

Este cuento se publica por primera vez en libro en el volumen El jardín de

senderos que se bifurcan, Buenos Aires, Sur, 1942, y a partir de 1944

engrosa Ficciones.

El libro

Ficciones es una reunión de dos libros de Jorge Luis Boges, el primer libro se

llama "El jardín de los senderos que se bifurcan" fechado en 1941, se llama así

porque la mayoría de los cuentos está realcionada con los laberintos y los

mundos ficionales que crea Borges, además el cuento más importante se llama así

y el segundo libro se llama "Artificios", su nombre indica que los cuentos son

unas realidades fictivas craedas por la imaginación del Borges, fechado en 1944.

Primer libro contiene ocho cuentos y empieza con un prólogo de Borges, segundo

también tiene un prólogo de Borges y está formado por nueve cuentos.

El cuento “La biblioteca de Babel”, probablemente sea uno de los más

representativos de la personalidad de Jorge Luis Borges. El universo, señala,

es una biblioteca gigante en que se encuentran todos los libros posibles. A este

pensamiento raro, le agrega lo siguiente: esa biblioteca posee la estructura de

una sucesión de hexágonos que se repite hasta el infinito. Partiendo de 25

signos alfabéticos, es decir, 22 letras, el punto, el espacio y la coma, los

habitantes del mundo han escrito un libro monumental a través de toda la

existencia de los mortales, así que el libro es la suma de la infinitud, se

encierra el secreto del supremo desorden que es el mundo. Nadie podrá encontrar

tal volumen, y si lo halla ni lo entendería ni podría terminarlo. Fácil es darse

cuenta de que aquí parece estar el auténtico mundo borgeano, un mundo donde la

realidad consiste en la creación más fantástica del hombre. ¿Será el mundo de un

ciego genial? ¿Será que entendió que la medida de los hombres y las cosas nunca

es absoluta?

El cuento

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y

tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el

medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los

pisos inferiores y superiores: interminablemente.

La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a

cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura,

que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las

caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a

la primera y a todas. A izquirda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes

minúsculos.

Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades finales.

Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En

el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres

suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera

realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las

superficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La luz procede de unas

frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono:

transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante.

Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he

peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis

ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas

leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren

por la baranda; mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá

largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que

es infinita.

Yo afirmo que la Biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen

que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo

menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala

triangular o pentagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una

cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la

vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, oscuras.

Ese libro cíclico es Dios.) Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico:

La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya

circunferencia es inaccesible.

A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles;

cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de

cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de

unas ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada

libro; esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa

inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución (cuyo

descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital

de la historia) quiero rememorar algunos axiomas.

El primero: La Biblioteca existe ab aeterno. De esa verdad cuyo

corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable

puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o

de los demiurgos malévolos; el universo, con su elegante dotación de anaqueles,

de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas

para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios. Para percibir la

distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos

símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las

letras orgánicas del interior: puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente

simétricas.[1]

El segundo: El número de símbolos ortográficos es veinticinco.

Esa comprobación permitió, hace trescientos años, formular una teoría general de

la Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura

había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno,

que mi padre vio en un hexágono del circuito quince noventa y cuatro, constaba

de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el

último. Otro (muy consultado en esta zona) es un mero laberinto de letras, pero

la página penúltima dice Oh tiempo tus pirámides. Ya se sabe: por una

línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de

fárragos verbales y de incoherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos

bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en

los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas

caóticas de la mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los

veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y

que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo

falaz.)

Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables

correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más

antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que

hablamos ahora; es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y

que noventa pisos más arriba, es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad,

pero cuatrocientas diez páginas de inalterables M C V no pueden corresponder a

ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada

letra podia influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea

de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de

otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías;

universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la

formularon sus inventores.

Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior[2] dio con un

libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas

homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que

estaban redactadas en portugués; otros le dijeron que en yiddish. Antes de un

siglo pudo establecerse el idioma: un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con

inflexiones de árabe clásico.

También se descifró el contenido: nociones de análisis combinatorio,

ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos

permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la

Biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean,

constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós

letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han

confirmado: No hay en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos.

De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y

que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos

símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que

es dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del

porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la

Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de

esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el

evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario

del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión

de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos

los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología

de los sajones, los libros perdidos de Tácito.

Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la

primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron

señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial

cuya elocuente solución no existiera: en algún hexágono. El universo estaba

justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la

esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las Vindicaciones: libros de

apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del

universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos

abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por

el vano propósito de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos disputaban en los

corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las

escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles,

morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron...

Las Vindicaciones existen (yo he visto dos que se refieren a personas del

porvenir, a personas acaso no imaginarias) pero los buscadores no recordaban que

la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de

la suya, es computable en cero.

También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la

humanidad: el origen de la Biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves

misterios puedan explicarse en palabras: si no basta el lenguaje de los

filósofos, la multiforme Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se

requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos

que los hombres fatigan los hexágonos... Hay buscadores oficiales,

inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función: llegan

siempre rendidos; hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató; hablan

de galerías y de escaleras con el bibliotecario; alguna vez, toman el libro más

cercano y lo hojean, en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera

descubrir nada.

A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión

excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros

preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi

intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los

hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don

del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar

órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos

que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un

cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden.

Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras

inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas,

hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor

higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su

nombre es execrado, pero quienes deploran los "tesoros" que su frenesí destruyó,

negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda

reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único,

irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay siempre varios centenares

de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra

o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las

consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificadores, han sido

exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de

conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los

naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos.

También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre del

Libro. En algún anaquel de algún hexágono (razonaron los hombres) debe existir

un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás:

algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de

esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos

peregrinaron en busca de Él.

Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo

localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un

método regresivo: Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B

que indique el sitio de A; para localizar el libro B, consultar previamente un

libro C, y así hasta lo infinito... En aventuras de ésas, he prodigado y

consumido mis años. No me parece ínverosímil que en algún anaquel del universo

haya un libro total[3]; ruego a los dioses ignorados que un hombre—¡uno solo,

aunque sea, hace miles de años!—lo haya examinado y leído. Si el honor y la

sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo

exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero

que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique.

Afirman los impíos que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo

razonable (y aun la humilde y pura coherencia) es una casi milagrosa excepción.

Hablan (lo sé) de "la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el

incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo

confunden como una divinidad que delira". Esas palabras que no sólo denuncian el

desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo

y su desesperada ignorancia.

En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas

las variaciones que permiten los veinticinco símbolos ortográficos, pero no un

solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos

hexágonos que administro se titula Trueno peinado, y otro El calambre

de yeso y otro Axaxaxas mlö. Esas proposiciones, a primera vista

incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o

alegórica; esa justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la

Biblioteca. No puedo combinar unos caracteres

dhcmrlchtdj

que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus

lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una

sílaba que no esté llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno de esos

lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta

epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los

cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos—y también su refutación. (Un

número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el

símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable

sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o

pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen

otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?).

La escritura metódica me distrae de la presente condición de los

hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo

conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con

barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las

discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en

bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios,

cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que

la especie humana—la única— está por extinguirse y que la Biblioteca perdurará:

iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes

preciosos, inútil, incorruptible, secreta.

Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por

una costumbre retórica; digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito.

Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y

escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar—lo cual es absurdo. Quienes

lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo

me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La biblioteca es

ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier

dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten

en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi soledad se

alegra con esa elegante esperanza.[4]

Mar del Plata, 1941

[1] El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha

sido limitada al la coma y al punto. Esos dos signos, el espacio y las veintidós

letras del alfabeto son los veinticinco símbolos suficientes que enumera el

desconocido. (Nota del Editor).

[2] Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las

enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible

melancolía: A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas

sin hallar un solo bibliotecario.

[3] Lo repito: basta que un libro sea posible para que exista. Sólo está

excluido lo imposible. Por ejemplo: ningún libro es también una escalera, aunque

sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad y otros

cuya estructura corresponde a la de una escalera.

[4]Letizia Álvarez Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil; en

rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo

nuevo o cuerpo diez, que constara de un número infinito de hojas infinitamente

delgadas. (Cavalieri, a principios del siglo

xvii, dijo que todo cuerpo sólido

es la superposición de un número infinito de planos.) El manejo de ese vademecun

sedoso no sería cómodo: cada hoja aparentemente se desdoblaría en otras

análogas; la inconcebible hoja central no tendría revés.

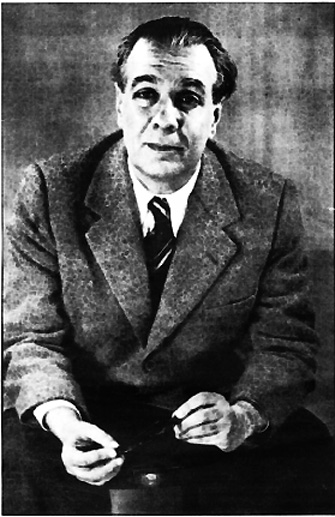

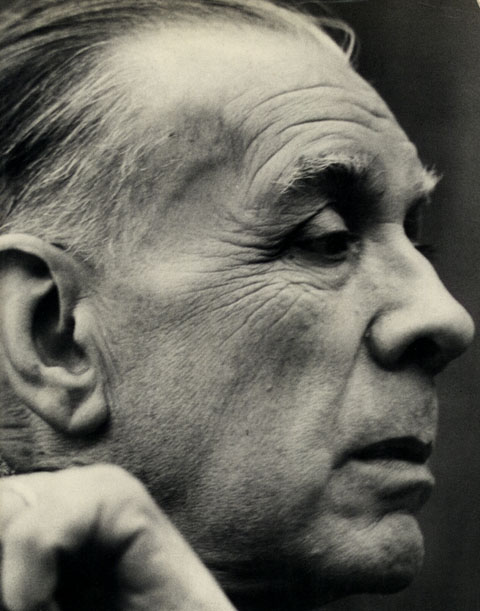

El autor

Jorge Luis Borges

(Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 - Ginebra, 14 de junio de 1986), escritor

argentino, es uno de los autores más destacados de la literatura en español del

siglo XX. Sus obras consisten en cuentos, ensayos y poesía.

Biografía

Su nombre completo era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, pero desde siempre

fue conocido como Jorge Luis Borges. Su padre, Jorge Guillermo Borges, fue

abogado y profesor de psicología, pero también tenía aspiraciones literarias

("trató de volverse escritor y falló en el intento", dijo alguna vez Borges.

Según Borges su padre "compuso algunos sonetos muy buenos"). Su madre, Leonor

Acevedo Suárez (uruguaya) aprendió inglés de su marido y tradujo varias

obras de esa lengua al castellano. La familia de su padre tenía orígenes

españoles, portugueses e ingleses; la de su madre españoles y posiblemente

portugueses. En su casa se hablaba en español e inglés.

Nació el 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, en una típica casa

porteña de fines del Siglo XIX, con patio y aljibe, dos elementos que se

repetirán como un eco en sus poesías. Su casa natal estaba situada en la calle

Tucumán 840, pero su infancia transcurrió un poco más al norte, en la calle

Serrano 2135 del barrio de Palermo. La relación de Borges con la literatura

comenzó a muy temprana edad. A los cuatro años ya sabía leer y escribir. Debido

a que en su casa se hablaba tanto español como ingles, Borges era bilingüe. En

1905 comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica. Al

año siguiente escribió su primer relato, La visera fatal, siguiendo

páginas del Quijote. Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología

griega. A los 9 años tradujo del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde,

texto que se publicó en el periódico El País rubricado por Jorge Borges (h).

En el barrio porteño de Palermo conoció las andanzas de los compadritos que

después poblaron sus ficciones. En esa época, Palermo era un barrio marginal de

inmigrantes y cuchilleros. Borges ingresó al colegio directamente en el cuarto

grado. Por esta época la familia pasaba sus vacaciones de verano en Adrogué o en

casa de unos familiares uruguayos, los Haedo.

En 1914 su padre se vio obligado a dejar su profesión y se jubiló de profesor

debido a la misma ceguera progresiva hereditaria que, décadas más tarde,

afectaría también a su hijo. Junto con la familia, se dirigió a Europa para

realizar un tratamiento oftalmológico especial. Para refugiarse de la Primera

Guerra Mundial se establecen en Ginebra, donde el joven Borges y su hermana

Norah (nacida en 1902) asistían a la escuela. Estudió francés y cursó el

bachillerato en el Lycée Jean Clavin. Durante esa época leyó preferente a los

prosistas del realismo francés y a los poetas del expresionismo y del

simbolismo, especialmente a Rimbaud. A la vez, descubre a Schopenhauer, a

Nietzsche, a Thomas Carlyle y a Chesterton. Solo con un diccionario aprendió por

sí mismo el alemán y escribió sus primeros versos en francés.

En 1919, gracias al fin de las hostilidades y después del fallecimiento de la

abuela materna, la familia Borges marchó a España, estableciéndose inicialmente

en Lugano, luego en Barcelona y finalmente en Palma de Mallorca. En esta última

ciudad escribió dos libros que no publicó: Los ritmos rojos, poemas de

elogio a la Revolución Rusa, y Los naipes del tahúr, un libro de cuentos.

En Madrid y en Sevilla participó del movimiento literario ultraísta, que luego

encabezaría en Argentina, y que infuiría poderosamente en su primera obra

lírica. Colaboró con poemas y en la crítica literaria en las revistas Ultra,

Grecia, Cervantes, Hélices y Cosmópolis. Su primera poesía, "Himno al mar",

escrita en el estilo de Walt Whitman, fue publicada en la revista Grecia

el 31 de diciembre de 1919.

"Oh mar! oh mito! oh largo lecho!

Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos.

Que ambos nos conocemos desde siglos.

Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la Vida.

(En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno).

Oh proteico, yo he salido de ti.

¡Ambos encadenados y nómadas;

Ambos con un sed intensa de estrellas;

Ambos con esperanzas y desengaños;

Ambos, aire, luz, fuerza, obscuridades;

Ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria"

Durante esta época conoció a su futuro cuñado, Guillermo de Torre, y a

losprincipales escritores españoles de la época: Rafael Cansinos-Assens (a quien

frecuentaba en el famoso Café Colonial y a quien consideró su maestro), a Ramón

Gómez de la Serna, a Valle Inclán y a Gerardo Diego.

Inicios de su carrera literaria

El 4 de marzo de 1921, Borges junto con su abuela paterna, Frances Haslam, quien

se les había unido en Ginebra en 1916; sus padres y su hermana embarcaron en el

puerto de Barcelona en el "Reina Victoria Eugenia", que los devolvería a Buenos

Aires. En el puerto los esperaba el escritor, filósofo de la paradoja y

humorista surreal Macedonio Fernández cuya amistad Borges habría de heredar de

su padre. El contacto con Buenos Aires lleva al poeta a una relación exaltada,

de "descubrimiento", con su ciudad natal. Así comenzó a dar forma a la

mitificación de los barrios suburbanos, donde asentará parte de su constante

idealización de lo real. Ya en Buenos Aires publicó en la revista Cosmópolis

(española), fundó la revista mural Prisma (de la que sólo se publicaron

dos números) y también publicó en Nosotros, dirigida por Alfredo Bianchi.

Por esa época conoció a Concepción Guerrero, una joven de dieciséis años de

quien se enamora. En 1922 visitó a Leopoldo Lugones junto a Eduardo González

Lanuza; lo hace para entregarle el segundo (y último) número de Prisma.

En agosto de 1924 fundó la revista ultraista Proa junto a Ricardo

Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra; Alfredo Brandán Caraffa y Pablo

Rojas Paz, aunque paulatinamente abandonará esa estética.

En 1923, en víspera de un segundo viaje a Europa, Borges publicó su primer libro

de poesía, Fervor de Buenos Aires, en el que se prefigura, según palabras

del propio Borges, toda su obra posterior. Fue una edición preparada a las

apuradas en la que se colaron algunas erratas y que además carece de prólogo.

Para la tapa su hermana Norah realizó un grabado. Se editaron aproximadamente

trescientos ejemplares; los pocos que se conservan son considerados tesoros por

los bibliófilos y en algunos se aprecian correcciones manuscritas realizadas por

el mismo Borges. En Fervor de Buenos Aires es donde emotivamente confesó

que, finalmente, "las calles de Buenos Aires/ ya son mi entraña". Son

treinta y tres poemas tan heterogéneos que aluden a un juego de cartas (el

truco), o al tirano Juan Manuel de Rosas, o a la exótica Benarés; sin ahorrar el

espacio para solazarse en un patio anónimo de Buenos Aires, "en la amistad

oscura/ de un zaguán, de una parra y de un aljibe". Sobre el espíritu de

este libro ha escrito Borges que "en aquel tiempo buscaba los atardeceres,

los arrabales y la desdicha".

Después de un año en España e instalado definitivamente en su ciudad natal a

partir de 1924, Borges colaboró en algunas revistas literarias y con dos libros

adicionales, "Luna de enfrente" e "Inquisiciones" (que nunca reeditará),

establecerá ya en 1925 su reputación de jefe de la más joven vanguardia. En los

treinta años siguientes, Borges se transformará en uno de los más brillantes y

más polémicos escritores de América. Cansado del ultraísmo que él mismo había

traído de España, intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en una

perspectiva metafísica de la realidad. Escribió cuentos y poemas sobre el

suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo, como "Hombre

de la esquina rosada" y "El Puñal". Pronto se cansará también de este "ismo" y

empezará a especular por escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta

el punto de producir durante dos décadas (desde 1930 a 1950), algunas de las más

extraordinarias ficciones de este siglo ("Historia universal de la infamia",

"Ficciones", "El Aleph", entre otros).

Más tarde colaboró, entre otras publicaciones, en Martín Fierro, una de

las revistas claves de la historia de la literatura argentina de la primera

mitad del siglo XX. No obstante su formación europeísta reivindicó temáticamente

sus raíces argentinas, y en particular porteñas, en poemarios como Fervor de

Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno de San

Martín (1929). Compuso letras de tangos y milongas, si bien rehuyó «la

sensiblería del inconsolable tango-canción y el manejo sistemático del lunfardo,

que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas». En sus letras y algunos

relatos se narran las dudosas hazañas de los cuchilleros y compadres, a los que

muestra en toda su despojada brutalidad aunque dentro de un clima trágico,

cuando no casi épico. En 1930 Borges publicó el ensayo Evaristo Carriego

y prologó una exposición del pintor uruguayo Pedro Figari. Además, conoció a un

joven escritor de solo 17 años, el que luego será su amigo y con el que

publicará numerosos textos: Adolfo Bioy Casares. En 1931 se publicó el primer

número de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo; en este primer

número Borges colaboró con un artículo dedicado al Coronel Ascasubi. También

escriben: Victoria Ocampo, Waldo Frank, Alfonso Reyes Ochoa, Jules Supervielle,

Ernest Ansermet, Walter Gropius, Ricardo Güiraldes y Pierre Drieu la Rochelle.

Dos años después Borges publicó la colección de ensayos y crítica literaria

Discusión, que abarca temas tan diversos como la poesía gauchesca, la

cábala, temas filosóficos, el arte narrativo y hasta su opinión sobre clásicos

del cine. El 12 de agosto de 1933 comenzó a dirigir, junto con Ulyses Petit de

Murat, la 'Revista Multicolor de los Sábados', suplemento cultural impreso a

color del diario populista Crítica que duraría hasta octubre de 1934. En 1935

editó Historia universal de la infamia, una serie de relatos breves,

entre ellos, Hombre de la esquina rosada. Allí sigue interesado en el

perfil mítico de Buenos Aires iniciado en Evaristo Carriego. Al año

siguiente se publicaron los ensayos de Historia de la eternidad, donde

—entre otros temas— Borges indaga sobre la metáfora. Ese mismo año, en la

revista quincenal El Hogar, comenzó a publicar la columna de crítica de libros y

autores extranjeros hasta 1939. Allí publicó quincenalmente gran cantidad de

reseñas bibliográficas, biografías sintéticas de escritores y ensayos. Colaboró

también en la revista Destiempo, editada por Adolfo Bioy Casares y Manuel Peyrou,

con ilustraciones de Xul Solar. Para la editorial Sur tradujo A Room of One’s

Own, de Virginia Woolf y al año siguiente la novela Orlando de la

misma autora. En 1937 publicó Antología clásica de la literatura argentina.

Con la ayuda del poeta Francisco Luis Bernárdez, consiguió en 1938 un empleo en

la biblioteca municipal Miguel Cané del barrio porteño de Almagro. Allí, en sus

ratos libres, se dedicó a leer y a escribir sus primeros cuentos. En este año

también muere su padre de un ataque de hemiplejía. Después, el mismo Borges

sufrió un grave accidente, al golpearse la cabeza con una ventana, lo que lo

lleva al borde de la muerte por septicemia y que, oníricamente, reflejará en su

conocido cuento El sur. En la convalecencia escribe el cuento Pierre

Menard, autor del Quijote. En 1940 se publicó Antología de literatura

fantástica, escrita en colaboración con Bioy Casares y Silvina Ocampo,

quienes ese mismo año contrajeron matrimonio, siendo Borges el testigo de su

boda. Prologó, además, el libro de Bioy Casares La invención de Morel. En

1941 publicó Antología Poética Argentina y editó el volumen de

narraciones El jardín de senderos que se bifurcan, obra con la que se

hizo acreedor al Premio Nacional de Literatura. Al año siguiente apareció

Seis problemas para don Isidro Parodi, libro de narraciones que escribió en

colaboración con Bioy Casares. Lo firmaron con el seudónimo "H. Bustos Domecq",

el cual proviene de "Bustos", un bisabuelo cordobés de Borges, y "Domecq", un

bisabuelo de Bioy Casares. Bajo el título Poemas (1923-1943) reunió en

1943 la labor poética de sus tres libros más los poemas publicados en el diario

La Nación y en la revista Sur. Presentó, junto con Bioy Casares, la antología

Los mejores cuentos policiales. Para esta época, Borges ya había logrado un

espacio en el reducido círculo de la vanguardia literaria argentina. Su obra

Ficciones recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de

Escritores (SADE). En sus páginas se halla Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,

sobrecogedora e insuperable metáfora del mundo. También, conoció a Estela Canto,

de quien se enamora sin ser correspondido; sin embargo, nace una estrecha

relación amistosa que se prolongará por más de cuatro años. En 1945 en

colaboración con Silvina Bullrich publicó El compadrito. Escribió el

cuento El Aleph, que lo dedicó a Estela Canto, regalándole el manuscrito

que en 1985 fue vendido en más de 25 mil dólares a la Biblioteca Nacional de

España. Se declara antiperonista. Junto con Bioy Casares publicó en 1946 Un

modelo para la muerte utilizando el seudónimo de "B. Suárez Lynch" y, con el

seudónimo de H. Bustos Domecq, Dos fantasías memorables, volumen de

historias de suspenso policial. Borges aclaró posteriormente que 'Suárez'

proviene de su abuelo y que 'Lynch' representa el lado irlandés de la familia de

Bioy. Fundó y dirigió la revista Los Anales de Buenos Aires (que termina

alcanzando 23 números en diciembre de 1948). Aquí Borges y Bioy colaboraron con

un nuevo seudónimo: 'B. Lynch Davis'. Mientras el país es gobernado por el

general Juan Domingo Perón, Borges es obligado a renunciar a su empleo como

bibliotecario al ser designado 'Inspector de mercados de aves de corral'. Su

madre y su hermana, también antiperonistas, fueron detenidas por la policía.

Borges es llevado por la necesidad a convertirse en conferenciante itinerante

por diversas provincias argentinas y Uruguay. Para ello, debió vencer su

tartamudez con ayuda médica. Entre 1947 y 1948 editó el ensayo Nueva

refutación del tiempo y publicó sus Obras Escogidas. En 1949 se editó

su célebre obra narrativa El aleph, libro de género fantástico y que para

la crítica es casi unánimemente su mejor colección de relatos. En 1950 comenzó

su tarea docente enseñando literatura inglesa y la Sociedad Argentina de

Escritores lo nombró presidente, cargo al que renunciará tres años más tarde.

Dictó conferencias en la Universidad de Montevideo, donde aparece su ensayo

Aspectos de la literatura gauchesca.

Madurez

En 1946 Juan Domingo Perón es elegido presidente, venciendo así a la Unión

Democrática. Borges, que había apoyado a ésta última, se manifestaba

abiertamente en contra del nuevo gobierno, lo que provocó que debiera abandonar

su función de bibliotecario. Borges manifiesta respecto al nuevo gobierno: "Las

dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las

dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomenten la

idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras

prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la

lucidez... Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del

escritor ¿Habré de recordar a los lectores del Martín Fierro y de Don

Segundo Sombra que el individualismo es una vieja virtud argentina?"

Por este motivo, debe superar su timidez, e impartir conferencias. En 1948 su

hermana Norah Borges y su madre son detenidas, acusadas de escándalo en la vía

pública. Norah Borges (y su amiga Adela Grondona) son llevadas durante unos días

a la cárcel del Buen Pastor (cárcel de mujeres), y en el caso de Leonor Acevedo

se decreta arresto domiciliario por razones de edad.

En 1950 fue elegido presidente de la SADE y un año después se editó en México

Antiguas Literaturas Germánicas, escrito en colaboración con Delia

Ingenieros. También en ese mismo año se publicaron en Paris la primera

traducción francesa de su narrativa (Fictions, traducido por P. Verdevoye)

y en Buenos Aires la serie de cuentos La muerte y la brújula. En 1952

aparecieron los ensayos de Otras inquisiciones y se reeditó un ensayo

sobre lingüística porteña titulado El idioma de los argentinos junto con

El idioma de Buenos Aires de José Edmundo Clemente. Además, apareció

también la segunda edición de El Aleph, con nuevos cuentos. Algunas

narraciones de este libro fueron traducidas al francés por Roger Caillois y

publicados en París en 1953 con el nombre de Labyrinthes. Ese año Borges

publicó El Martín Fierro, ensayo que tuvo una segunda edición dentro del

año. Bajo el cuidado de José Edmundo Clemente, la editorial Emecé comenzó a

publicar sus Obras Completas. En 1954 el director cinematográfico

Leopoldo Torre Nilson dirigió el film "Días de odio", basado en el cuento de

Borges Emma Zunz.

Tras un cruento golpe militar ultraliberal que derroca al gobierno peronista

(denominado Revolución Libertadora), Borges es elegido en 1955 director de la

Biblioteca Nacional, cargo que ocupará por espacio de 18 años. En diciembre fue

designado miembro de la Academia Argentina de Letras. Publicó Los orilleros,

El paraíso de los creyentes, Cuentos breves y extraordinarios,

Poesía gauchesca, La hermana Eloísa y Leopoldo Lugones. Se lo

confirmó, además, en la cátedra de Literatura Alemana y, luego, como director

del Instituto de Literatura Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Buenos Aires. La revista Ciudad le dedicó un volumen crítico y

bibliográfico sobre su obra. Apareció Ficciones en italiano, bajo el

título La Biblioteca di Babele. Tras varios accidente y algunas

operaciones, un oftalmólogo le prohibió leer y escribir. Aunque aún distinguía

luces y sombras, esta prohibición cambió profundamente su práctica literaria.

Borges se va quedando ciego como consecuencia de la enfermedad congénita que

había ya afectado a su padre. El hecho no fue repentino ("Se ha extendido desde

1899 sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo"

), sino que más bien se trató de un proceso; como fuere, esto no le impidió

seguir con su carrera de escritor, ensayista y conferencista, así como tampoco

significó para él el abandono de la lectura (hacía que le leyesen) ni el

aprendizaje de nuevas lenguas. El haber sido nombrado director de la Biblioteca

Nacional y, en el mismo año, comprender la profundización de su ceguera fue

percibido por Borges como una contradicción del destino. Él mismo lo relató en

una conferencia dos décadas más tarde: "Poco a poco fui comprendiendo la

extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el Paraíso bajo la

especie de una biblioteca. Ahí estaba yo. Era, de algún modo, el centro de

novecientos mil volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía

descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el Poemas de los

dones'":

"Nadie rebaje a lágrima o reproche

esta declaración de la maestría

de Dios, que con magnífica ironía

me dio a la vez los libros y la noche.

En 1956 dictó el curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires,

fue nombrado catedrático titular en la misma universidad, recibió un doctorado

honoris causa de la Universidad de Cuyo y fue nombrado presidente de la

Asociación de Escritores Argentinos. En Montevideo criticó ásperamente al

peronismo depuesto y defendió a la Revolución Libertadora. Por su adhesión al

nuevo gobierno resultó muy criticado, entre otros, por Ernesto Sabato y por

Ezequiel Martínez Estrada. Sabato y Borges continuaron, si bien no enemistados,

"separados" por motivos políticos hasta 1973, cuando, a raíz de un encuentro

casual en una biblioteca, Orlando Barone resuelve promover una serie de

reuniones, en las que ambos escritores discutieron sobre literatura, filosofía,

cine, lingüística y demás temas. El resultado de estas reuniones fue la edición

de un libro: "Diálogos: Borges - Sabato". Entre 1957 y 1960 publicó Manual de

zoología fantásica y El hacedor, una colección de textos breves y

poemas dedicada a Leopoldo Lugones. Hizo una nueva actualización de Poemas

y publicó en el diario La Nación el poema Límites. Bajo su dirección

reapareció la segunda época de la revista La Biblioteca y, en

colaboración con Bioy Casares, editó la antología Libro del cielo y del

infierno. Sus obras continuaron traduciéndose a varios idiomas, en este

período en particular Otras inquisiciones fue traducido al francés bajo

el título Enquétes, El Aleph al alemán con el título Labyrinthe y

una selección al italiano de cuentos de El Aleph y Ficciones como

L'Aleph. En este período también aparecieron los volúmenes sexto a noveno

de las Obras Completas. Para 1960 se vinculó con el Partido Conservador.

En 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura (10

mil dólares), otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Formentor,

Mallorca. Este importante galardón lo promovió internacionalmente y le ofreció

la posibilidad de que sus obras fueran traducidas a numerosos idiomas (inglés,

francés, alemán, sueco, noruego, danés, italiano, polaco, portugués, hebreo,

farsí, griego, eslovaco, árabe, etc.). Apareció su Antología personal, editada

por Sur. Viajó junto a su madre a Estados Unidos, invitado por la Universidad de

Texas y por la Fundación Tinker, de Austin. Allí dictó conferencias y cursos

sobre literatura argentina durante seis meses. En Nueva York se editó una

antología de sus cuentos titulada Labyrinths y se tradujo al alemán

Historia universal de la infamia. En 1962 se estrenó el film "Hombre de la

esquina rosada", que dirigió René Mugica basado en el cuento homónimo. Finalizó

una biografía sobre el poeta Almafuerte. En compañía de su madre, viajó a Europa

en 1963 y ofreció numerosas conferencias. De regreso a Buenos Aires terminó una

antología sobre Carriego. Con la colaboración de María Esther Vázquez publicó

Introducción a la literatura inglesa en 1965 y Literaturas germánicas

medievales en 1966. Al año siguiente se editó Introducción a la

literatura norteamericana, escrito en colaboración con Esther Zemborain y

Crónicas de Bustos Domecq, con Bioy Casares. Se editaron, además, sus

milongas y tangos con el título Para las seis cuerdas, ilustrado por

Héctor Basaldúa y su cuento La intrusa. El 21 de septiembre de 1967

Borges se casó con Elsa Astete Millán, matrimonio que duró hasta octubre de

1970. Viajó a Estados Unidos con su mujer y fue profesor de poesía de la

Universidad de Harvard invitado por la Fundación Charles Eliot Norton. En 1968,

con la colaboración de Margarita Guerrero, publicó una ampliación del Manual

de zoología fantástica bajo el título El libro de los seres imaginarios.

Apareció en ese año su Nueva antología personal. Viajó a Santiago de

Chile para asistir al Congreso de Intelectuales Antirracistas y a Europa e

Israel para pronunciar algunas conferencias. El director Hugo Santiago dirigió

la película "Invasión", con argumento de Bioy y Borges. En 1969 ordenó y

corrigió dos libros de poemas: El otro, el mismo y Elogio de la sombra,

el cual logra dos ediciones dentro del año. Con ilustraciones del pintor Antonio

Berni, se editó su traducción y antología de Hojas de hierba, de Walt

Whitman. Después de algunos años sin publicar cuentos, reúne varias narraciones

en El informe de Brodie, libro que publica en agosto de 1970.

Sus últimos años

En 1971 Borges publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso.

En 1972 viajó a Estados Unidos, donde recibió numerosas distinciones y pronunció

conferencias en diversas universidades. A su regreso a Buenos Aires publicó el

libro de poemas El oro de los tigres y el 24 de agosto, día de su

cumpleaños, recibió un homenaje singular: la publicación en forma privada de su

cuento titulado El otro. En 1973 fue declarado Ciudadano Ilustre de la

Ciudad de Buenos Aires y, paralelamente, solicita su jubilación como director de

la biblioteca nacional. Ante una nueva victoria electoral del peronismo, Borges

insiste en recordar al primer gobierno de Perón como "los años de oprobio". Al

siguiente año réunió por primera vez en un volumen sus Obras Completas,

editadas por Emecé. En Milán, Franco María Ricci publicó el cuento El

congreso en una edición lujosísima con letras de oro. El libro de poesía

La rosa profunda y el libro de relatos El libro de arena se

publicaron en 1975, junto con la recopilación Prólogos. Se estrenó además

la película "El muerto" sobre un cuento homónimo, dirigida por Héctor Olivera. A

la edad de 99 años falleció su madre, Leonor Acevedo de Borges. María Kodama,

una ex-alumna suya, se convirtió a partir de ese momento en secretaria y

acompañante de sus viajes. Junto con ella, viajó a Estados Unidos.

En 1973, ante una nueva victoria del peronismo, Borges insiste en recordar al

primer gobierno de Perón como "los años de oprobio". En 1975 fallece su madre, a

los noventa y nueve años. A partir de ese momento Borges realizaría sus viajes

junto a una ex-alumna, luego secretaria y -por último, en la senectud de Borges-

su segunda esposa, con la cual se casa -por poderes- el 26 de Abril de 1986:

María Kodama.

Murió el 14 de junio de 1986, poco después de haberse casado con María Kodama en

la ciudad de Ginebra (a la cual Borges había designado "una de mis patrias"),

víctima de un cáncer hepático. Obedeciendo su última voluntad sus restos yacen

en el cementerio de Plainpalais (en la parte sur de dicha ciudad), en la tumba

735, ubicación D-6, a la derecha de un ciprés.

La lápida, realizada por el escultor argentino Eduardo Longato, es de una piedra

blanca y áspera. En lo alto de su cara anterior se lee "Jorge Luis Borges"

y, debajo, "And ne forhtedon na" junto a un grabado circular con siete

guerreros, una pequeña Cruz de Gales y los años "1899/1986". La inscripción "And

ne forhtedon na", formulada en inglés antiguo, se traduce como "Y que no

temieran". Esta frase hace referencia a "La balada de Maldon" (un poema

épico del Siglo X). El poema describe el enfrentamiento que tuvo lugar el 10 u

11 de agosto de 991 en el río Blackwater (Essex, Inglaterra). En uno de sus

pasajes dice: "Entonces comenzó Byrhtnoth a arengar a los hombres /

Cabalgando les aconsejó, enseñó a sus guerreros / Cómo debían pararse y defender

sus lugares / Les ordenó que sostuvieran bien sus escudos / con sus puños firmes

y que no temieran. / Entonces cuando sus huestes estuvieron bien

ordenadas / Byrhtnoth descansó entre sus hombres donde más le gustaba estar /

Entre aquellos guerreros que él sabía más fieles". A la segunda parte del

quinto verso transcrito pertenece el epitafio del anverso de la lápida de

Borges. El grabado de los siete guerreros es copia del grabado de otra lápida

-posiblemente la lápida erigida en el siglo IX en el monasterio de Lindisfarne,

en el norte de Inglaterra, que conmemora el ataque vikingo sufrido por el

monasterio en el año 793- que Borges relacionó con "La balada de Maldon"; él

mismo nos habla de ella: "Una lápida del norte de Inglaterra representa, con

torpe ejecución, un grupo de guerreros nortumbrios. Uno blande una espada rota;

todos han arrojado sus escudos; su señor ha muerto en la derrota y ellos avanzan

para hacerse matar, porque el honor les obliga a acompañarlo". Las afirmaciones

que Borges hizo en vida sobre la muerte son contradictorias, a veces dijo no

temerla, sino ansiarla como la única vía para salvarse de él mismo; otras dijo

no suicidarse por cobardía. Los heroicos guerreros sajones de su lápida parecen

querer infundirle valor ante su último acto en el mundo... y que no temiera.[13]

La cara posterior de la lápida en el cementerio de Plainpalais contiene la frase

"Hann tekr sverthit Gram okk / legger i methal theira bert", que se

corresponde con dos versos del capítulo veintisiete de la Völsunga Saga

(saga noruega del siglo XIII), y se traducen como "El tomó su espada, Gram, y

colocó el metal desnudo entre los dos". Bajo esta segunda inscripción

aparece el grabado de una nave vikinga, y bajo ésta una tercera inscripción: "De

Ulrica a Javier Otálora". El sentido original de la segunda inscripción hace

referencia a la historia del héroe Sigurd, que cuando comparte el lecho con

Brynhild, la pretendida por el hermano de su esposa, para no tocarla coloca una

espada llamada Gram entre ambos. Años después, en una crisis de celos,

Brynhild hace matar a Sigurd; cuando comprende que no puede sobrevivir su muerte

se apuñala, y pide yacer en la misma pira que su amado, y que de nuevo esté

entre los dos la espada desnuda, como en aquellos días en que subieron juntos a

un mismo lecho. Los dos mismos versos los utilizó también Borges como epígrafe

de su cuento "Ulrica", único relato de amor del autor y cuyo protagonista

se llama Javier Otarola, lo que hace inevitable pensar que la tercera

inscripción debe interpretarse como "De María Kodama a Jorge Luis Borges".

"He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido

feliz. Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres me engendraron para el juego

arriesgado y hermoso de la vida,

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

no fue su joven voluntad. Mi mente

se aplicó a las simétricas porfías

del arte, que entreteje naderías.

Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado

La sombra de haber sido un desdichado."

Borges y el ultraísmo

El 25 de enero de 1921 apareció el primer número de la revista literaria

española Ultra, que -como su propio nombre deja adivinar- era el órgano

difusor del movimiento ultraísta. Entre los colaboradores más notables se

cuentan el mismo Borges, Rafael Cansinos-Assens, Ramón Gómez de la Serna y

Guillermo de Torre, quien más tarde se casaría con Norah Borges. Así lo definió

el mismo Cansinos: «El ultraísmo es una voluntad caudalosa que rebasa todo

límite escolástico. Es una orientación hacia continuas y reiteradas evoluciones,

un propósito de perenne juventud literaria, una anticipada aceptación de todo

módulo y de toda idea nuevos. Representa el compromiso de ir avanzando con el

tiempo.» Al respecto, el joven Borges escribió en 1921 en la revista Nosotros: "Estas

palabras fueron escritas en el otoño de 1918. Hoy, tras dos años de variadísimos

experimentos líricos ejecutados por una treintena de poetas en las revistas

españolas Cervantes y Grecia -capitaneada esta última por Issac del Vando

Villar- podemos precisar y limitar esa anchurosa y precavida declaración del

maestro. Esquematizada, la presente actitud del ultraísmo es resumible en los

principios que siguen:

-

1.

Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora.

-

2.Tachadura

de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles.

-

3.

Abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, la

circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada.

-

4.

Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de

sugerencia.

Los poemas ultraicos constan, pues, de una serie de metáforas, cada una de las

cuales tiene sugestividad propia y compendiza una visión inédita de algún

fragmento de la vida. La desemejanza raigal que existe entre la poesía vigente y

la nuestra es la que sigue: en la primera, el hallazgo lírico se magnifica, se

agiganta y se desarrolla; en la segunda, se anota brevemente. ¡Y no creáis que

tal procedimiento menoscabe la fuerza emocional!". En ese mismo artículo,

terminó resumiendo:" La poesía lírica no ha hecho otra cosa hasta ahora que

bambolearse entre la cacería de efectos auditivos o visuales, y el prurito de

querer expresar la personalidad de su hacedor. El primero de ambos empeños atañe

a la pintura o a la música, y el segundo se asienta en un error psicológico, ya

que la personalidad, el yo, es sólo una ancha denominación colectiva que abarca

la pluralidad de los estados de conciencia. Cualquier estado nuevo que se

agregue a los otros llega a formar parte esencial del yo, y a expresarle: lo

mismo lo individual que lo ajeno. Cualquier acontecimiento, cualquier

percepción, cualquier idea, nos expresa con igual virtud; vale decir, puede

añadirse a nosotros... Superando esa inútil terquedad en fijar verbalmente un yo

vagabundo que se transforma en cada instante, el ultraísmo tiende a la meta

primicial de toda poesía, esto es, a la transmutación de la realidad palpable

del mundo en realidad interior y emocional.''" Un año después Borges

publicón en esa misma revista una antología de poemas ultraistas. Años más

tarde, Borges reprobaba, inclusive despreciaba, aquellos comienzos de su obra y

de todo lo que con el ultráismo se relacionaba. Su entusiasmo de una época, de

unos años -de 1919 a 1922- pronto de trocó en desdén y aún en agresividad. Muy

pronto llegó a considerar como pura futileza la técnica del poema ultraista:

enfilamiento de percepciones sueltas, rosario de imágenes sensuales, plásticas y

llamativas. La consecuencia fue que, sin perjuicio de haber inoculado el virus

ultraista en algunos jóvenes argentinos aprendices de poetas, muy pocos años

después, Borges no vacilara en calificar aquellos experimentos "áridos poemas de

la equivocada secta ultraista".[17]

De hecho, para 1966, Borges juzgaba el 'dogma de la metáfora' como falso, pues "basta

un solo verso no metafórico para probar que la metáfora no es un elemente

esencial, concluyendo en que el error del ultraísmo (...) fue el de no haber

enriquecido, el de haber prohibido simplemente. Por ejemplo casi todos

escribíamos sin signos de puntuación. Hubiera sido mucho más interesante

inventar nuevos signos, es decir enriquecer la literatura (...) el ultraísmo fue

una revolución que consistía en relegar la literatura a un sola figura, la

metáfora...".

Borges

y los cuentos

Al igual que su contemporáneo Vladimir Nabokov y el un poco más viejo James

Joyce, Borges combinaba el interés por su tierra natal con intereses mucho más

amplios. También compartía su multilingüismo y su gusto por jugar con el

lenguaje, pero a diferencia de Nabokov y Joyce, quienes con el paso del tiempo

se dieron a la creación de obras más extensas, Borges nunca realizó una novela.

A quienes le reprocharon esa falta, Borges respondía que sus preferencias

estaban con el cuento, que es un género esencial, y no con la novela que obliga

al relleno. De los autores que han intentado ambos géneros prefería,

generalmente, sus cuentos. De Kafka, por ejemplo, él aseguraba que eran mejores

sus narraciones breves que El proceso. En el prólogo de Ficciones afirmó

"desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar

en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos".

Borges y la Guerra de Malvinas

En 1982 condenó la invasión argentina de las Islas Malvinas, y valoró

positivamente las consecuencias de la derrota:

"...si se hubiesen reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se

hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, de

estatuas ecuestres, de falta de libertad total. Además, yo creo que la guerra se

hizo para eso, ¿no?"

Al respecto, dijo Julián Barnes: "Durante la guerra de Malvinas, nos recordó que

la obligación del escritor es decir la verdad más allá de la popularidad. Es lo

que hizo con su comentario, brillante y sagaz, de que la guerra no era más que

"dos pelados peleándose por un peine"".

"Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en

distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un

pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de

próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división,

cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad

junto al río inmóvil; Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father

Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el

amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte.

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas

demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel. Los

enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero

pasó en un tiempo que no podemos entender. "

Borges y la política

" Yo descreo de la política no de la ética. Nunca la política intervino en mi

obra literaria, aunque no dudo que este tipo de creencias puedan engrandecer una

obra. Vean, si no, a Whitman, que creyó en la democracia y así pudo escribir

Leaves of Grass, o a Neruda, a quien el comunismo convirtió en un gran poeta

épico… Yo nunca he pertenecido a ningún partido, ni soy el representante de

ningún gobierno…Yo creo en el Individuo, descreo del Estado. Quizás yo no sea

más que un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los

gobiernos. La idea de un máximo de Individuo y de un mínimo de Estado es lo que

desearía hoy…"

El anarquismo aprendido del padre y alimentado en las conversaciones con

Macedonio Fernández marcaría a Borges fundamentalmente para un rechazo de toda

tiranía de carácter personalista. Durante toda su vida él tratará de rescatar,

destacar y fomentar la individualidad por sobre los movimientos de masas. En

particular en aquellos movimientos que, amparados en la figura de un líder

carismático, se multiplicaban en las décadas de los treinta y cuarenta en la

Argentina y el mundo. Borges, lejos de estar fuera de los acontecimientos de su

época, interpretaba y criticaba muchos de ellos en el mismo momento en que

sucedían. Así, en mayo de 1937, escribió en el número 32 de la revista Sur

contra el racismo de los libros de texto de las escuelas alemanas: "No sé si

el mundo puede prescindir de la civilización alemana. Es bochornoso que la estén

corrompiendo con enseñanzas de odio"

En la misma revista, en 1939, escribió en su “Ensayo de imparcialidad”: "[…]

Es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania; es indiscutible

que su victoria sería la ruina y el envilecimiento del orbe. No me refiero al

imaginario peligro de una aventura colonial sudamericana; pienso en los

imitadores autóctonos, en los Uebermenschen caseros que el inexorable azar nos

depararía. […] Espero que los años nos traerán la venturosa aniquilación

de Adolf Hitler, hijo atroz de Versalles"

Se debe destacar el carácter profético de la preocupación de Borges por la

multiplicación de Uebermenschen nativos. Para Borges, tal profecía se

vería realizada en la figura de Perón y su ascensión al poder. Cuando, en 1946,

Perón toma efectivamente el poder, Borges, que trabajaba en una biblioteca

pública, fue “ascendido” a inspector de gallinas y conejos en los mercados.

Borges fue a la municipalidad para preguntar a qué se debía ese nombramiento. Él

mismo cuenta la anécdota en su Autobiografía: “Mire —dije al empleado—, me

parece un poco raro que de toda la gente que trabaja en la biblioteca me

hayan elegido a mí para desempeñar ese cargo.” “Bueno —contestó el

empleado— usted fue partidario de los aliados durante la guerra. Entonces,

¿qué pretende?” "Esa afirmación era irrefutable, y al día siguiente

presenté mi renuncia. Los amigos me apoyaron y organizaron una cena de

desagravio. Preparé un discurso para la ocasión […] (Borges, 1999, p. 112)

El discurso, dada la timidez de Borges, fue leído por su amigo Pedro Henríquez

Ureña el día 8 de agosto de 1946 y publicado en el número 142 de la revista Sur.

En él, Borges afirmaba que “Las dictaduras fomentan la opresión, las

dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad; más

abominable es el hecho de que fomenten la idiotez […]” Agregaba que combatir

esas tristes monotonías “es uno de los muchos deberes del escritor”

Borges combatió anacrónicamente la dictadura de Rosas y contemporáneamente la de

Perón. Pero una austeridad mal entendida como autenticidad lo llevó a no hacer

pública, no tornar algo común e inteligible para otros, su actitud. Tampoco se

debe olvidar que su falta de actualización política para reconocer y entender el

carácter atroz de las nuevas dictaduras que, en las décadas de los sesenta y

setenta, asolaron Latinoamérica. Fue frente a esas dictaduras que reforzó su

incapacidad política y por lo que recibió las más duras críticas. Esta actuación

consistió básicamente en declaraciones y demostraciones de consentimiento con

las dictaduras en la Argentina y con Pinochet en Chile. Hoy en día la

pertinencia de la crítica para con el comportamiento político del autor de

Ficciones no fue superada ni, mucho menos, se muestra obsoleta. Según H.

Martínez, en un artículo en donde trata de entender las actitudes de Borges

frente a la política, la opción borgeana fue la de sustituir la política

colocando a la ética en su lugar, una ética de corte individual, casi íntima,

donde lo que importa es el compromiso personal con alguna convicción, más allá

de sus efectos públicos. Los resultados de esta opción, en una persona pública,

en un pensador de la talla de Borges, fueron desastrosos.

En 1980 firmó una Solicitada por los desaparecidos en el diario Clarín.

Borges dijo al respecto:

"una tarde vinieron a casa las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a contarme lo

que pasaba. Algunas serían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían

llorando sinceramente porque uno siente la veracidad. Pobres mujeres tan

desdichadas. Esto no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes

pero no importa. Todo acusado tiene derecho, al menos, a un fiscal para no

hablar de un abogado defensor. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado. Cuando

me enteré de todo este asunto de los desaparecidos me sentí terriblemente mal.

Me dijeron que un general había comentado que si entre cien personas

secuestradas, cinco eran culpables, estaba justificada la matanza de las noventa

y cinco restantes. ¡Debió ofrecerse él para ser secuestrado, torturado y muerto

para probar esa teoría, para dar validez a su argumento!"

En 1982 condenó la invasión argentina de las Islas Malvinas, y valoró

positivamente las consecuencias de la derrota:

"...si se hubiesen reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se

hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, de

estatuas ecuestres, de falta de libertad total. Además, yo creo que la guerra se

hizo para eso, ¿no?"

El día que Borges asistió a la sala donde se juzgaban a las Juntas Militares

argentinas escribió una crónica para la agencia española EFE. Se tituló “Lunes,

22 de julio de 1985”.

"...He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un

hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y

de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la

carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor

físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado

enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con

indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los

turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No

había odio en su voz."

"...¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío.

Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo...Sin

embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y

convertirse, de algún modo, en su cómplice....Es de curiosa observación que los

militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura

y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse

ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos

admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a

resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer."

Obra

Si bien la poesía fue uno de los fundamentos del quehacer literario de Borges,

el ensayo y la narrativa fueron los géneros que le reportaron el reconocimiento

universal. Dotado de una vasta cultura, elaboró una obra de gran solidez

intelectual sobre el andamiaje de una prosa precisa y austera, a través de la

cual manifestó un irónico distanciamiento de las cosas y su delicado lirismo.

Sus estructuras narrativas alteran las formas convencionales del tiempo y del

espacio para crear mundos alternativos de gran contenido simbólico, construidos

a partir de reflejos, inversiones y paralelismos. Los relatos de Borges toman la

forma de acertijos, o de potentes metáforas de trasfondo metafísico. Borges,

además, escribió guiones de cine y una considerable cantidad de crítica

literaria y prólogos. Editó numerosas antologías y fue un prominente traductor

de inglés, francés y alemán (también tradujo obras del inglés antiguo y del

escandinavo antiguo) Su ceguera influyó enormemente en su escritura posterior.

Entre sus intereses intelectuales destacan la mitología, la matemática, la

teología, la filosofía y, como integración de éstas, el sentido borgiano de la

literatura como recreación — todos estos temas son tratados unas veces como

juego y otras con la mayor seriedad. Borges vivió la mayor parte del siglo XX,

por lo que vivió el período modernista de la cultura y la literatura,

especialmente el simbolismo. Su ficción es profundamente erudita y siempre

concisa.

Desde una perspectiva más histórica, la obra de Borges puede dividirse en

períodos. Una primera etapa inicial, vanguardista, acotada entre los años 1923 y

1930. Este período está caracterizado por la importancia fundamental del poema,

el verso libre y la proliferación metafórica (sobre todo la proveniente de

Lugones), la apelación a un neobarroco de raigambre española (Quevedo, en primer

término) y cierto nacionalismo literario, que llega a proclamar la independencia

idiomática de Argentina, en textos luego repudiados por el propio autor. A este

período pertenecen los poemarios Fervor de Buenos Aires, Luna de

enfrente y Cuaderno San Martín, así como los ensayos de

Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los

argentinos y Evaristo Carriego. A partir de 1930 la obra de Borges,

durante unos treinta años, se inclinará a la prosa y surgirá una doble vertiente

de su tarea: el ensayo breve, normalmente de lecturas literarias, y la llamada

"ficción", que no es estrictamente un cuento, aunque su trámite sea narrativo y

su convención de lectura sea la ficcional. En ella aparecen, a menudo,

escritores y libros apócrifos como Pierre Ménard y su Quijote, o Herbert Quain.

Apelando a citas deliberadamente erróneas en sus meditaciones sobre la tradición

literaria, Borges definía la tarea del escritor como esencialmente falsificadora

y desdibujaba toda pretensión de originalidad y creación. La literatura era,

según su concepción, la infinita lectura de unos textos que surgen de otros y

remite a un texto original, perdido, inexistente o tachado. En otro sentido, la

obra ficcional borgiana se inclinó a temas recurrentes, como son lo fantasmal de

la vida, el combate singular como reconocimiento del otro en el acto de darle

muerte, el espejo como cifra de las apariencias mundanas, la lejanía y la

desdicha vinculadas con la relación amorosa, o la busca del nombre de los

nombres, el prohibido nombre de Dios, donde se realicen las fantasías de

perfecta adecuación entre las palabras y las cosas. Estéticamente, en este

segundo período de su obra, Borges efectuó una crítica radical a sus años de

vanguardista. Se replegó hacia una actitud estética de apariencia neoclásica,

aunque en él pervivieran los tópicos del infinito y de lo inefable, recogidos en

sus juveniles frecuentaciones de Schopenhauer y de los poetas románticos

alemanes. El afán de tersura en la expresión, la relectura de los clásicos y su

cita constante, la concisión que exigen los géneros breves, son todos gestos de

su neoclasicismo en el que la razón intenta ordenar, jerarquizar y clarificar

hasta los límites admisibles de su poder sobre el lenguaje, siempre resbaladizo,

engañoso y ambiguo. Borges en esta etapa vuelve sobre algunos episodios

costumbristas de ambiente campesino o suburbial, que había tratado en su

juventud, como el duelo a cuchillo, para repasarlos en un contexto de mitología

universal. Así, sus gauchos y compadritos de las orillas se entreveran con los

héroes homéricos, los teólogos medievales y los piratas del mar de la China. No

son ya el motivo de una exaltación peculiarista ni se los encara como emblemas

de un universo cultural castizo y cerrado, sino que se los relativiza en un

marco de ambiciones eclécticas y cosmopolitas. A este período, prescindiendo de

antologías y reelaboraciones, pertenecen los ensayos de Discusión (1932),

Historia de la eternidad (1936) y Otras Inquisiciones (1952); los

relatos de Historia universal de la infamia (1935), de Ficciones

(1944) y El Aleph (1949), y un buen número de obras en colaboración con

Bioy Casares (Seis problemas para don Isidro Parodi, 1942; Dos

fantasías memorables, 1946; Un modelo para la muerte, 1946, y los

guiones cinematográficos Los Orilleros y El paraíso de los creyentes,

1955, con Delia Ingenieros (Antiguas literaturas germánicas, 1951), con

Betina Edelberg (Leopoldo Lugones, 1955) y con Margarita Guerrero (El

Martín Fierro, 1953 y Manual de zoología fantástica, 1957).

La mayoría de sus historias más populares abunda en la naturaleza del tiempo, el

infinito, los espejos, laberintos, la realidad y la identidad; mientras otras se

centran en temas fantásticos. El mismo Borges cuenta historias más o menos

reales de la vida sudamericana; historias de héroes populares, soldados,

gauchos, detectives y figuras históricas, mezclando la realidad con la fantasía

y los hechos con la ficción. Con un manejo inusual de las palabras, la obra

borgiana impulsó una renovación del lenguaje narrativo, resaltando la índole

ficticia del texto y amalgamando fuentes y culturas de índole diversa (europeas

y orientales, vanguardistas y clásicas) a través de la parodia y la ironía. Sus

textos surgen de otros textos previos, y suponen una estrecha familiaridad con

ellos. Las tramas se superponen a otras tramas, cada párrafo es la variación de

otra escritura o lectura previas. Es difícil no descubrir algunas de sus claves;

es casi imposible descrifrarlas todas. Su escritura rescata ideas y preguntas

que atraviesan el pensamiento occidental desde sus remotos orígenes y las

reformula, legándolas a la posteridad. No intenta seriamente solucionar las

contradicciones; prefiere resaltarlas, reordenándolas en paradojas, a las que

envuelve una y otra vez con diferente ropaje. En sus páginas más

características, propone un contexto lúdico y desafía al lector a resolver un

enigma. Como en un buen laberinto policial, exhibe todas las pistas necesarias

para deducir las respuestas; entre esas pistas se destaca su propia biblioteca

clasificada y comentada. Hay una solución obvia que satisface al detective

chapucero, pero la verdadera clave está reservada para el héroe. Cuál es el

enigma y quién es en realidad ese héroe son también parte del misterio. Abunda

en referencias inexistentes disimuladas entre un fárrago de citas eruditas. Hay

frases copiadas traviesamente de obras ajenas, guiños al iniciado, a sus

amistades y a sí mismo. Sus mejores cuentos acumulan múltiples significados,

ordenados en capas que se tornan alternativamente transparentes u opacas según

el punto de vista. El lector vislumbra un reflejo aquí y otro allá, de acuerdo a

su experiencia y a sus circunstancias; la comprensión completa, sin embargo, nos

está vedada. El único privilegiado es el tramoyista, el que visualiza el

universo cifrado, el que urdió la trama, ubicado en el centro del laberinto,

reflejado y multiplicado en sus propias palabras: el mismísimo Jorge Luis

Borges.

Como afirmó Octavio Paz, Borges ofreció dádivas sacrificiales a dos deidades

normalmente contrapuestas: la sencillez y lo extraordinario. En muchos textos

Borges logró un maravilloso equilibrio entre ambas: lo natural que nos resulta

raro y lo extraño que nos es familiar. Tal proeza determinó el lugar excepcional

de Borges en la literatura. En ese mismo sentido, Fritz Rufolf Fries sostuvo que

Borges consiguió formar su propia identidad en el espejo de los autores que él

interrogaba, mostrándonos lo insólito de lo ya conocido.

Traducciones

A la edad de 10 años, tradujo a Oscar Wilde. Borges creía que la traducción

podía superar al original y que la alternativa y potencialmente contradictoria

revisión del original podía ser igualmente válida, más aún, que el original o la

traducción literal no tenía porqué ser fiel a la traducción. A lo largo de su

vida, tradujo, modificando sutilmente, el trabajo de, entre otros, Edgar Allan

Poe, Franz Kafka, James Joyce, Hermann Hesse, Rudyard Kipling, Herman Melville,

André Gide, William Faulkner, Walt Whitman, Virginia Woolf y G. K. Chesterton.

Cuentos

-

Historia

universal de la infamia

(1935)

El espantoso redentor Lazarus Morell.

El impostor inverosímil Tom Castro. : La viuda Ching, pirata puntual.

El proveedor de iniquidades Monk Eastman.

El asesino desinteresado Bill Harrigan.: El incivil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké.

El tintorero enmascarado Hákim de Merv.

Hombre de la esquina rosada.

Un teólogo en la muerte.

La cámara de las estatuas.

Del libro de las 1001 Noches, noche 272.:

Historia de los dos que soñaron.

Del "Libro de las 1001 Noches, noche 351.

El brujo postergado.

El espejo de tinta.

-

Ficciones

(1944), el cual consta de dos secciones y las siguientes narraciones:

I. El jardín de senderos que se bifurcan

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

El acercamiento a Almotásim

Pierre Menard, autor del Quijote

Las ruinas circulares

La lotería en Babilonia

Examen de la obra de Herbert Quain

La biblioteca de Babel

El jardín de senderos que se bifurcan

II. Artificios

Prólogo

Funes el memorioso

La forma de la espada

Tema del traidor y del héroe

La muerte y la brújula

El milagro secreto

Tres versiones de Judas

-

El Aleph

(1949), consta de 16 cuentos:

El inmortal.

El muerto.

Los teólogos.

Historia del guerrero y la cautiva.

Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829 – 1874 ).

Emma Zunz,

La casa de Asterión

La otra muerte.

Deutsches réquiem.

La busca de Averroes.

El Zahir

La escritura de Dios.